寺院の起源

390年前の寛永年間、後水尾上皇の勅願により亀岡市千ケ畑に建立された由緒ある禅寺です。開山一絲文守は岩倉貝堯の第三子で、8歳で皇太后中和門院に召され禁中に奉仕し、18歳で詩人として名を知られました。

歴史的変遷

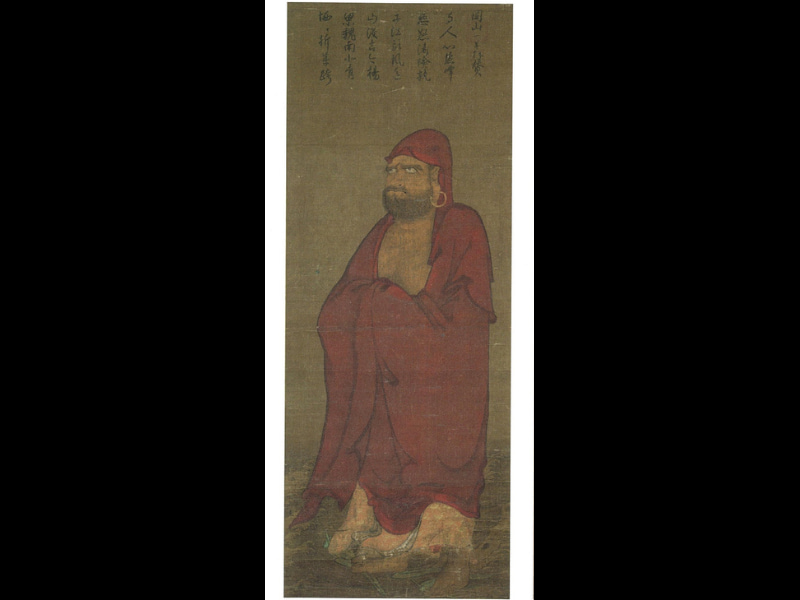

一絲文守は後水尾上皇の帰依を受け、禅学を進講することもありました。6尺近い長身で眉目秀麗、禁中では女官たちの憧れの的となり、わざと無愛想な顔をしたことが「仏頂面」の語源とされています。正保3年(1646)に39歳で遷化後、寛文6年(1666)に宸筆「法常寺」の勅願が下賜され、延宝6年(1678)には「佛頂国師」の諡号が贈られました。

現代への継承

法常寺は現在も玉藏院の本寺として、その法統と禅の教えを継承しています。特に法常寺第十世の大観文珠が天保元年(1830)に玉藏院を中興し、現在の礎を築きました。この歴史的なつながりにより、玉藏院は法常寺の由緒ある法統を受け継いでいます。